“新常规”——我们“想开了”

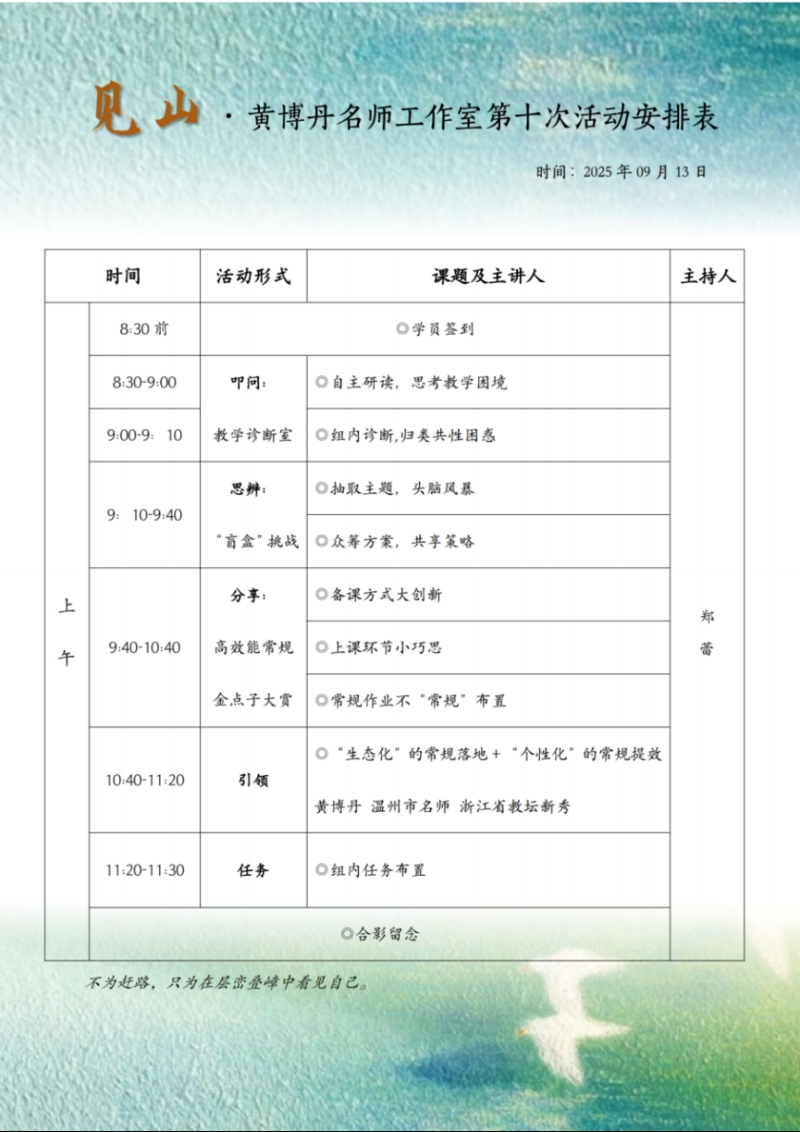

暂别校园的喧嚣与忙碌,在惬意的氛围里,工作室的伙伴们再度相聚。

本次活动一改传统模式,以深入理解《温州市小学语文教学常规(2025版)》并探索出更适合于一线老师操作的“生态化”实施落地手则,“个性化”的创意提质方案,在放松的交谈和真诚的分享中开展了一场卷入式的教研活动。

“诊”后吐真言——且看“一地”问题

工作室学员们首先对《温州市小学语文教学常规(2025版)》进行了集中学习与深度解读。大家针对其中备课、上课、作业的相关要求,结合自己的教学实践经验畅谈理解,思想的碰撞让文本中的条例变得鲜活。

理论的价值在于指导实践。学习的最终目的是为了解决真实教学中的“痛点”。在“提出我们的疑惑”环节,学员们敞开心扉,纷纷结合自身教学中遇到的挑战发言:“这么多种教学计划是否可以整合到一起?”“上课对不同层次学生进行重点引导的同时如何兼顾其他学生?”“怎样设计少量、优质、典型、深刻的作业?”等等,这些来自教学一线的真问题,引发了全体成员的深深共鸣,也使得本次教研的目标更加明确和聚焦。

(想着想着就“想开了”)

(一脸满满的“疑惑”)

(争吵还是争论,我们自有定论)

(留了一地难题……你的问题,我的问题,好像都一样)

“头脑风暴”哪组强——且看思维实验室

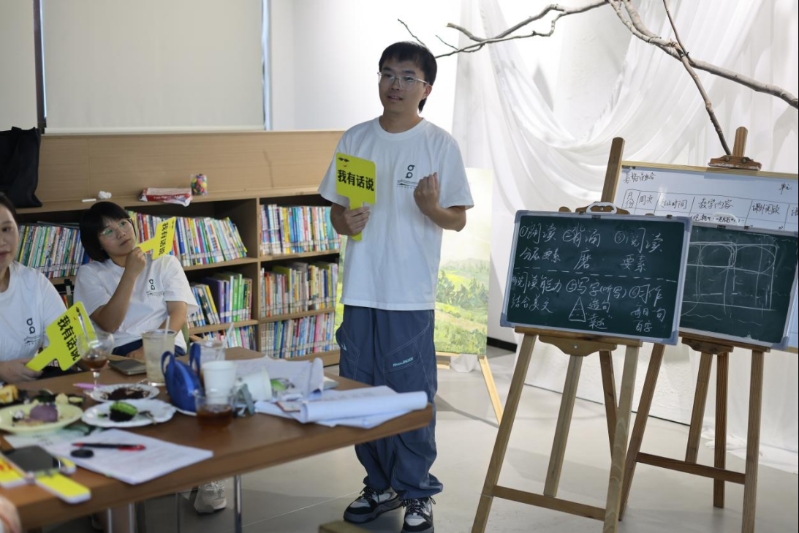

针对收集到的共性困惑,活动进入了分组研讨环节。小组随机抽选后分为“备课攻坚组”、“上课优化组” 和 “作业设计组”,围绕核心议题展开了一场场“头脑风暴”。

(用抢红包的心情抢到的任务卡“盲盒”,喜气洋洋晒一下!)

(用抢红包的心情抢到的任务卡“盲盒”,喜气洋洋晒一下!)

(真是一场酣畅淋漓的思考!)

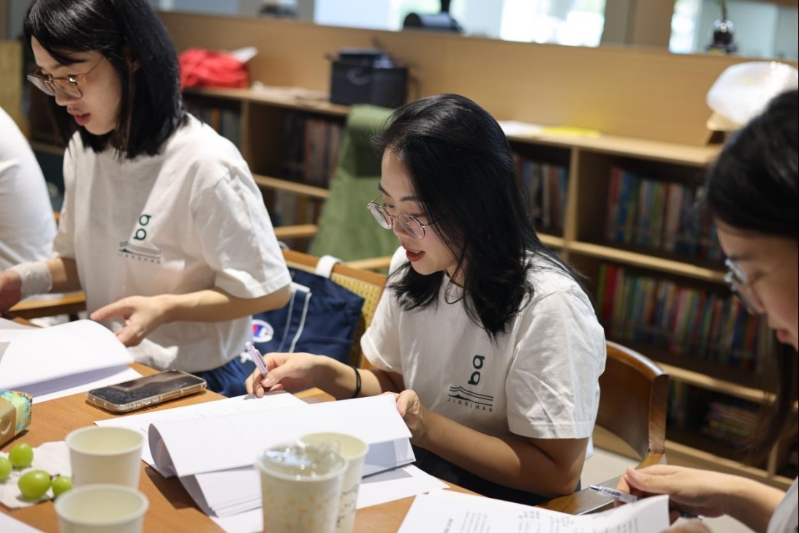

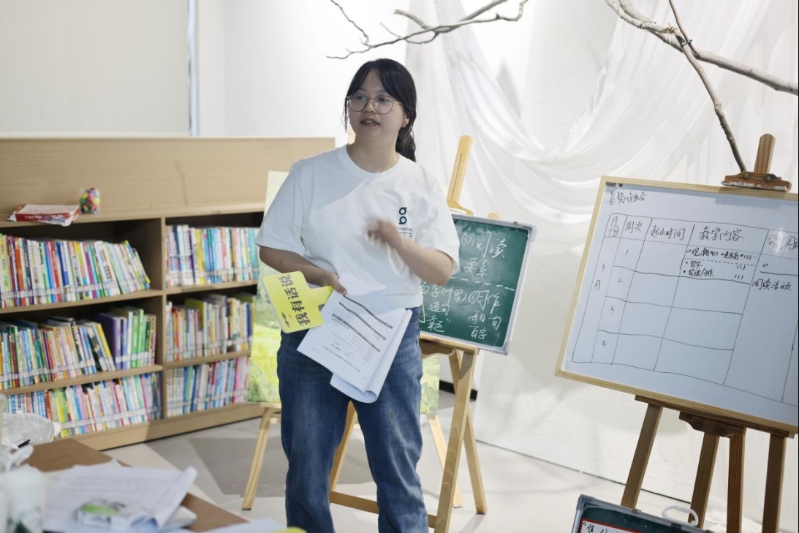

是时候展示真正的实力了——且听小组“风云”

最精彩的莫过于小组展示环节。各小组摒弃了冗长的报告,采用思维导图、情景模拟、案例切片分析等多样化形式,生动呈现了研讨的精华。

备课组先用一张简约的表格,尝试将多种教学计划整合到一起,再提出以教学目标为核心,直接关联课后习题,充分利用教材及教参资源简化备课流程。推荐“书头备课法”、便利贴分块记录等实用形式,促进备课内容与教学实际紧密结合,强调思考深度重于格式统一。

上课组则现场进行了一场微型课模拟,生动演示了如何注重朗读教学中的范读引导与日常语感培养,积极推进“学习共同体”小组合作模式,依据学力分层组建两人小组,实现同伴互助与个性化指导。习作教学推行“先写后教”,依托习作前测精准定位学情,并引入AI辅助批改与润色,结合多轮次作品展示与对比评改,增强反馈实效。

作业组强调与课堂及单元目标一致,体现“少量、优质、典型、深刻”。推行分层朗读、游戏化听写、“每日一句”微写作等多样化形式,同步阅读材料一书多用,实现朗读、阅读与练笔的有机融合,全面提升学生语言运用能力。

这种可视化的展示,不仅锻炼了学员们的思考与表达能力,更让在座的每一位都直观地汲取了宝贵的经验。

(信息量太大没听懂?来,一对一辅导!)

导师的“常规梦”,你能理解吗?

看到学员们激情演绎,导师黄博丹早已坐不住了。针对各组的展示,黄老师逐一点评,并阐述了自己对“新常规”的理解。她坦言,不希望新常规成为老师的枷锁,我们今天活动的解读与方案,是更希望老师能从新常规中解放出来,能让新常规细水“常”流,成为教师日常生活中自然生成的一部分。结合一线教学的经验,黄老师也分享了很多更便捷、更优质的常规实践方式。她鼓励学员们,敢于打破常规做常规,做新常规的同时,做“真”常规!

导师最后的呐喊:做生态常规,关爱自己;做个性常规,关爱学生。看风常规生态转型的方向感与活力感。